レボチロキシン治療の「ズレ」が血圧と血圧変動性を静かに悪化させる

― 甲状腺機能低下症治療における“最適化”の重要性 ―

はじめに

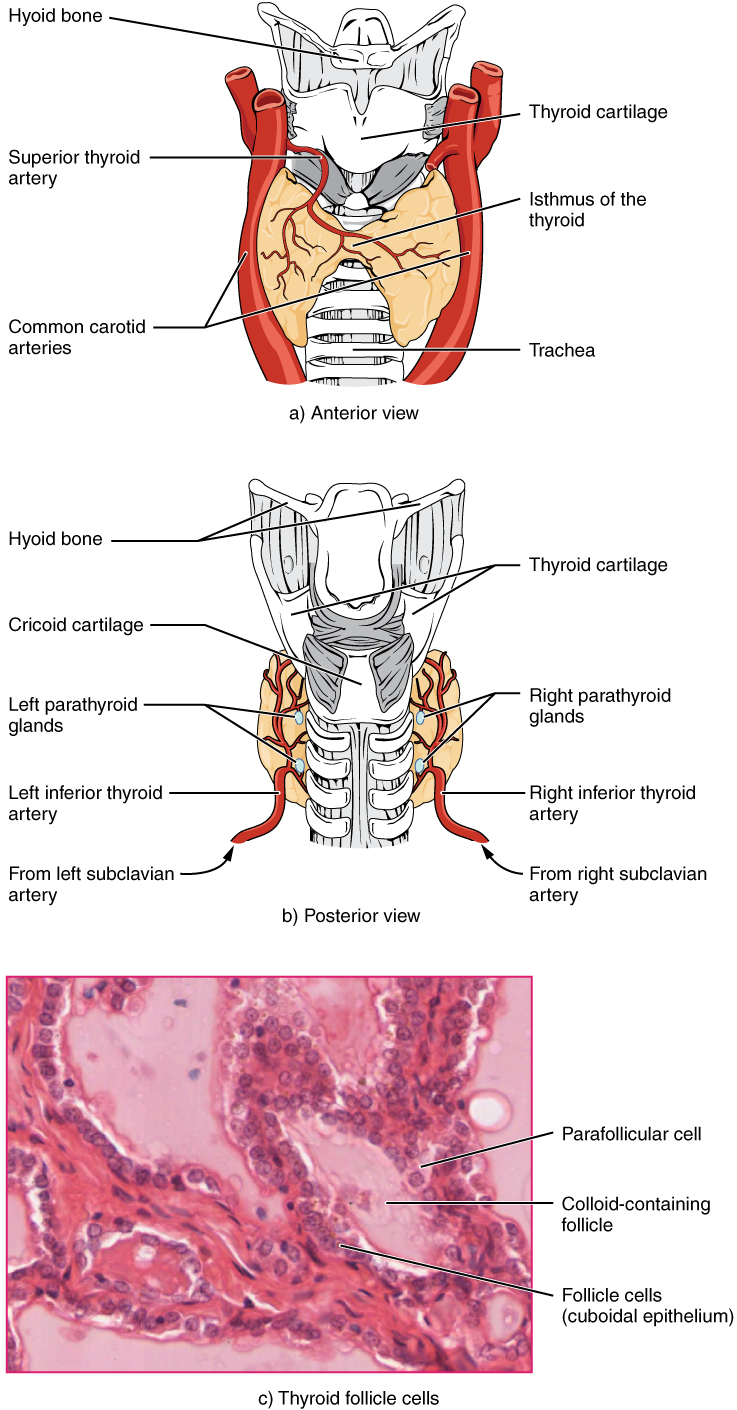

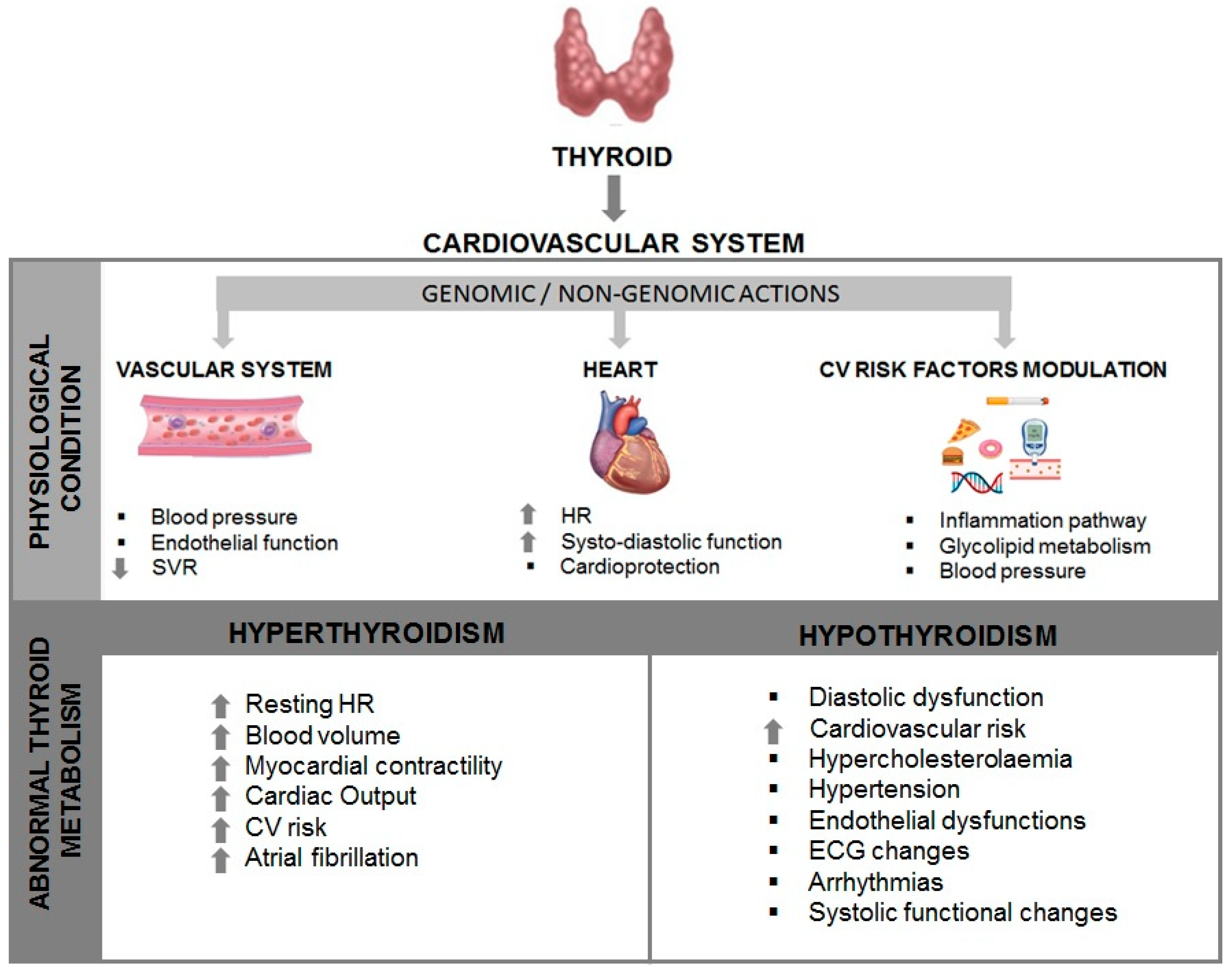

甲状腺ホルモンは、心臓や血管の働きを支える重要なホルモンである。

甲状腺機能低下症では、このホルモンが不足するため、合成T4製剤である**レボチロキシン(LT4)**による補充療法が標準治療として行われている。

日常診療では「TSHが基準範囲に入っているかどうか」が治療評価の中心になるが、

TSHがどれくらいの“期間”基準範囲を外れていたかという視点は、これまであまり重視されてこなかった。

本研究は、

TSHが高すぎる期間(補充不足)

TSHが低すぎる期間(補充過剰)

これらが血圧および**血圧変動性(BPV)**にどのような影響を与えるのかを、2200人以上の縦断データを用いて検討したものである。

研究のポイントを一言で

レボチロキシン治療が最適でない期間が長いほど、血圧と血圧変動性はわずかだが確実に上昇する。

しかもそれは、不足でも過剰でも同じだった。

研究デザインの概要(かんたく)

対象:LT4治療中の成人 2203人

観察方法:長期間の診療データを解析

評価した指標

年間平均収縮期血圧(SBP)

年間平均拡張期血圧(DBP)

診察ごとの血圧変動性(BPV)

TSHの評価方法が特徴的

TAR(Time Above Range)

→ TSHが4.5 mIU/Lを超えていた期間の割合(補充不足)TBR(Time Below Range)

→ TSHが0.4 mIU/L未満だった期間の割合(補充過剰)

「ある時のTSH」ではなく、

**“どれくらいの時間ズレていたか”**を評価している点がこの研究の肝である。

主な結果①:平均血圧への影響

TSHが高すぎる期間(TAR)が長い場合

TARが100%増えると

収縮期血圧:+1.8 mmHg

拡張期血圧:+1.0 mmHg

TSHが低すぎる期間(TBR)が長い場合

TBRが100%増えると

収縮期血圧:+2.7 mmHg

拡張期血圧:+1.3 mmHg

ポイント

血圧上昇は、

甲状腺ホルモン不足でも

甲状腺ホルモン過剰でも

どちらでも起こっていた。

つまり、

👉 「ちょうどよくない状態」が続くこと自体が問題

という結果である。

主な結果②:血圧変動性(BPV)

血圧変動性とは、診察ごとに血圧がどれくらいブレるかを示す指標で、

近年、心血管イベント(脳卒中・心筋梗塞など)の独立したリスク因子として注目されている。

TAR 100%

→ 拡張期BPV +0.67 mmHgTBR 100%

→ 拡張期BPV +0.85 mmHg

数値自体は小さいが、

**「ホルモン治療のズレが血管の不安定さに影響する」**ことを示す重要な所見である。

なぜTSHのズレで血圧が上がるのか

① 補充不足(TSH高値)

末梢血管抵抗の増加

動脈のしなやかさ低下

腎でのナトリウム貯留

→ 特に拡張期血圧が上がりやすい

② 補充過剰(TSH低値)

心拍数増加

交感神経活性化

動脈スティフネス上昇

→ 収縮期血圧・血圧変動性が上がりやすい

不足と過剰でメカニズムは異なるが、

どちらも血圧には悪影響を及ぼす。

この研究が教えてくれる臨床的メッセージ

1. TSHは「一瞬」ではなく「時間」で見る

1回のTSHが正常でも安心できない

どれくらいの期間、目標範囲に保てているかが重要

2. 「少し低めなら元気」は必ずしも安全ではない

TSHを下げすぎることは

動悸

骨粗鬆症

そして血圧上昇

につながる可能性がある。

3. 高血圧患者では特に注意

甲状腺治療のわずかなズレが

血圧管理を難しくしている可能性がある

結論

レボチロキシン治療において、

TSHが目標範囲を外れている期間が長いほど、

平均血圧は上昇し

血圧変動性も増加する

ことが明らかになった。

この血圧と血圧変動性の変化は、

**「甲状腺治療が最適でないこと」と「心血管疾患リスク」**をつなぐ

重要な中間因子である可能性が高い。

まとめ(超要点)

甲状腺ホルモン補充は「多すぎても少なすぎてもダメ」

TSH管理は“点”ではなく“線”で考える

血圧が安定しない患者では甲状腺治療の質を疑う

最適化されたLT4治療は、心血管予防の一部である